O lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de tecido adiposo subcutâneo, principalmente em membros inferiores, muitas vezes associada a dor, hematomas fáceis e dificuldade na perda de gordura com dieta ou exercício. Embora sua fisiopatologia ainda não seja completamente elucidada, estudos recentes têm explorado aspectos genéticos e metabolômicos dessa condição para entender melhor os mecanismos envolvidos.

O lipedema não é apenas um excesso de gordura; envolve:

Metabolismo lipídico alterado no tecido adiposo.

Inflamação crônica local.

Alterações no metabolismo de aminoácidos e energia.

Disfunção vascular e linfática subclínica.

A metabolômica nos ajuda a estudar tudo isso. Metabolômica é o estudo sistemático de metabólitos pequenos (como aminoácidos, lipídios, açúcares, ácidos orgânicos) em células, tecidos ou fluidos biológicos. Ela permite mapear o estado funcional do metabolismo de um organismo ou tecido em determinado momento.

No caso do lipedema, a metabolômica ajuda a identificar alterações específicas no tecido adiposo subcutâneo que diferenciam a doença da obesidade comum ou de outros edemas.

1. Alterações no metabolismo lipídico

Pacientes com lipedema apresentam alterações na composição e função do tecido adiposo. Observa-se aumento de adipócitos hipetrofiados, especialmente no tecido subcutâneo das pernas, mas sem o mesmo grau de resistência à insulina que o obesidade clássica.

Estudos metabolômicos identificaram diferenças em ácidos graxos livres e triglicerídeos específicos, sugerindo que o tecido adiposo do lipedema tem um metabolismo lipídico alterado.

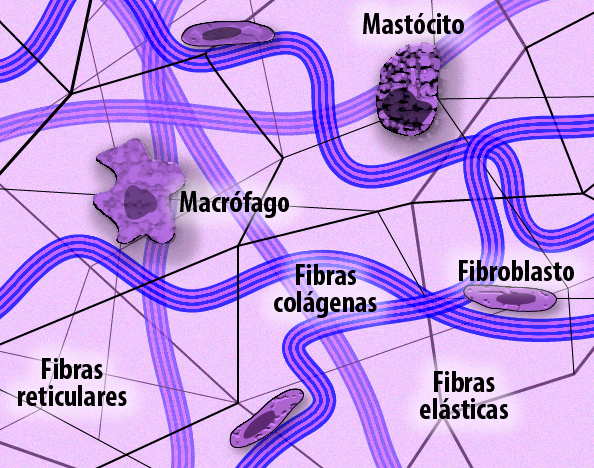

2. Inflamação crônica de baixo grau

O tecido adiposo do lipedema apresenta infiltrado inflamatório aumentado, com presença de macrófagos e citocinas pró-inflamatórias. Metabolômica mostra alteração de metabólitos ligados a stress oxidativo e inflamação, como aumento de radicais livres, peroxidação lipídica e produtos da via do ácido araquidônico. Esses metabólitos podem contribuir para a sensibilidade à dor característica do lipedema.

3. Alterações nos aminoácidos e metabolismo energético

Alguns estudos detectaram alterações em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), implicando desregulação na sinalização de insulina e no metabolismo energético local.

Há sugestão de que o tecido lipedematoso tem diferença na oxidação mitocondrial, podendo favorecer armazenamento de gordura ao invés de utilização como energia.

4. Metabolismo vascular e linfático

Metabolômica indica desequilíbrios em metabólitos ligados à função endotelial e permeabilidade vascular, o que pode explicar o edema e acúmulo de fluido intersticial frequentemente observado. Alterações nos glicolípides e esfingolípides podem afetar integridade da microvasculatura e facilitar inflamação local.

5. Potenciais biomarcadores

Pesquisas iniciais sugerem que determinados lipídios e aminoácidos podem servir como biomarcadores do lipedema, diferenciando-o de obesidade simples. Isso inclui variações em fosfolipídios, esfingolipídios e certos ácidos graxos oxidados.

Essas alterações metabolômicas ajudam a explicar a resistência do lipedema a dietas, a sensibilidade à dor e a propensão ao edema. O estudo desses perfis metabólicos pode abrir caminho para diagnósticos mais precisos e terapias direcionadas, incluindo intervenções farmacológicas e nutricionais.

Precisa de ajuda? Marque aqui sua consulta de nutrição online