Peso molecular é uma forma de medir o “tamanho” ou a massa de uma molécula. Como cada molécula é formada por átomos (oxigênio, carbono, hidrogênio, etc.), somamos as massas de todos os átomos que a compõem para saber o peso da molécula inteira.

Unidades usadas

1. Dalton (Da)

1 Dalton é mais ou menos o peso de 1 próton ou 1 nêutron.

É uma unidade usada em bioquímica para falar de moléculas pequenas ou médias.

Ex.: glicose tem 180 Da → quer dizer que sua massa é 180 vezes o peso de 1 próton.

2. Gramas por mol (g/mol)

“Mol” é uma forma de contar quantas moléculas temos (como “dúzia” = 12, mas aqui um mol = ~6,022 × 10²³ moléculas).

Se uma molécula tem 180 g/mol, isso quer dizer:

Um mol (6,022×10²³ moléculas) pesa 180 g.

Logo, cada molécula individual pesa 180 Da (é a mesma medida, só em outra escala!). Ou seja, 180 g/mol = 180 Da

Em geral, usamos g/mol em laboratório (massa em gramas de muitas moléculas) e Da em biologia/nutrição (tamanho da molécula individual). Quanto menor o peso molecular, mais fácil tende a ser a absorção pelo trato gastrointestinal, porque a molécula passa com menos barreiras pelas membranas celulares. Já moléculas grandes e complexas precisam ser quebradas em unidades menores antes de serem absorvidas.

Exemplos

Água (H₂O): PM ~18 Da → molécula super pequena e de fácil absorção.

Glicose (açúcar do sangue): PM ~180 Da.

Vitamina C: PM ~176 Da.

Albumina (proteína do ovo): PM ~66.000 Da → molécula enorme. Assim como outras proteínas grandes depende de enzimas digestivas para quebrar até unidades menores absorvíveis.

DNA (moléculas genéticas): bilhões de Da → mega-molécula → muito grande para atravessar diretamente a barreira intestinal. Por isso, durante a digestão, o DNA dos alimentos ou de bactérias é quebrado por enzimas (DNases, nucleases, fosfatases) em fragmentos bem pequenos:

Nucleotídeos (ex.: adenosina monofosfato).

Nucleosídeos (base nitrogenada + açúcar).

Bases nitrogenadas isoladas (adenina, citosina, guanina, timina).

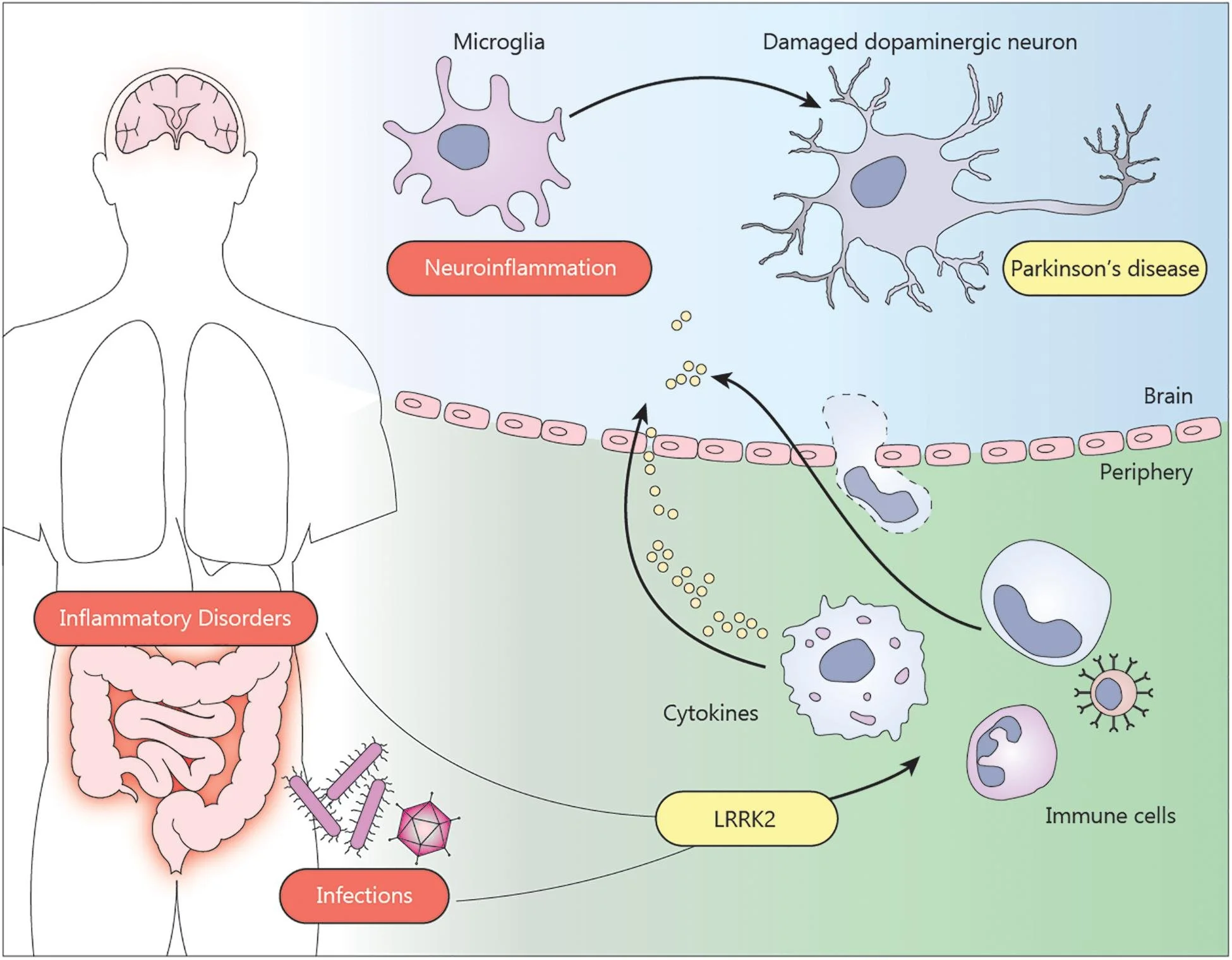

O intestino absorve principalmente nucleosídeos e bases livres, que podem ser reutilizados pelo corpo para fabricar o próprio DNA e RNA. Fragmentos grandes de DNA (vários pares de bases) quase não passam — a barreira intestinal impede. A microbiota intestinal produz DNA o tempo todo, mas esse material em geral não entra inteiro no organismo — serve mais como sinalização local (ativando receptores do sistema imune intestinal, como TLR9).

Em condições normais, entra pouquíssimo DNA intacto na circulação. O que chega ao sangue são bases e nucleosídeos reaproveitáveis, não DNA completo. Isso é importante, pois evita que DNA estranho circule no corpo (o que poderia ativar o sistema imune). fragmentos muito pequenos de DNA (oligonucleotídeos curtos) podem atravessar em quantidades mínimas, mas eles são rapidamente degradados no sangue. Em doenças intestinais com aumento de permeabilidade (“intestino permeável”), pode ocorrer passagem maior de fragmentos, o que pode influenciar imunidade e inflamação.

Insights-chave

<300 Da: geralmente fácil absorção (ex.: glicose, aminoácidos, vitaminas hidrossolúveis).

300–600 Da: depende de solubilidade (ex.: carotenoides, vitamina E).

>1.000 Da: quase sempre precisam ser quebrados em moléculas menores antes da absorção (proteínas, polissacarídeos). Muitos fitoquímicos têm peso molecular alto e baixa solubilidade em água. A biodisponibilidade deles depende de quebra metabólica pela microbiota, gordura na dieta (no caso de substâncias lipofílicas), glicoconjugação (ligação a açúcares).

A vitamina B12 possui um peso molecular de 1.355 Da (bem maior que outras vitaminas hidrossolúveis). Tem uma estrutura molecular complexa com um núcleo corrinode (contém cobalto). Apesar do peso molecular alto, a B12 é uma excessão pois não é quebrada, usando um sistema de transporte altamente específico:

No estômago → B12 se liga à haptocorrina (glicoproteína salivar).

No duodeno → enzimas pancreáticas liberam B12 da haptocorrina.

No intestino delgado → B12 se liga ao fator intrínseco (FI) produzido pelas células parietais do estômago.

No íleo terminal → complexo B12+FI é absorvido por receptores específicos.

Transporte no sangue → ligada à transcobalamina II.

Minerais: não seguem essa lógica, pois são íons simples (absorção depende de solubilidade, competição e transportadores).